中華民國114年10月22日

轉載自台灣光華雜誌第五十卷第10期

文˙王奐筑 圖˙國立故宮博物院提供

2025年,台灣將迎來具有里程碑意義的文化外交年度。由外交部與文化部攜手策劃的「歐洲台灣文化年」,以文化為橋梁,將台灣的精彩故事帶進歐洲的主流舞台。系列活動涵蓋音樂、設計、表演與展覽等多元內容,其中最令人矚目的莫過於國立故宮博物院兩場重量級展覽──九月在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」,以及十一月於法國凱布朗利-賈克.席哈克博物館登場的「龍」特展。

這兩場展覽不僅展現故宮百年典藏的藝術高度,更是一場跨越國界的文化外交盛事。尤其是人氣國寶〈翠玉白菜〉,繼2014年赴日本東京展出後,將在布拉格完成歐洲首秀,備受矚目。

一場等待20年的展覽

「這是一場等待了20年的展覽。」故宮博物院(以下簡稱「故宮」)院長蕭宗煌如此形容。早在2004年捷克前總統哈維爾伉儷訪台時,便曾提出邀請故宮文物赴捷展出的願望。蕭宗煌與捷克國家博物館館長麥可.盧卡其的私人友誼,甚至可追溯至20多年前兩人在國際博物館協會(ICOM)相識的緣分。

然而,故宮文物要出境展覽,必須取得對方國家的「司法免扣押」法律保障,以確保文物在展出與歸運過程中的安全。當年條件未備,捷克國家博物館便轉而與蕭宗煌時任的國立台灣博物館合作,於2005年推出「千面福爾摩沙──臺灣的自然與傳統」特展,為台捷交流奠定友好基礎。

直到2020年捷克參議院議長韋德齊率團訪台,2022年首席副議長德拉霍斯與盧卡其館長共同來訪時,這項合作構想再度被提出。2022年9月故宮與捷克國家博物館締結姊妹館,深化兩館在展覽、研究、教育等專業領域合作。多年來雙方積極洽談,隨著2024年捷克政府完成司法免扣押修法,終於掃除最後的障礙,雙方正式展開策展規畫並簽署合作協議。

2023年,台北與捷克首都布拉格開通直航,故宮副院長余佩瑾便搭上首航班機,率領若干同仁前往實地場勘。她仍記得那次在首航班機上,親眼目睹充滿紀念意義的水門儀式,見證兩國交流的新頁,以及這段跨越20年文化長路的落實。此次故宮文物赴捷克,象徵著台捷友誼的一大里程碑。

國寶出境:〈翠玉白菜〉的歐洲初登場

「故宮文物百選及其故事」展覽將展出131組(件)珍貴文物,涵蓋皇室收藏、文人風雅、庶民生活到神話傳說,包括「家喻戶曉的翠玉白菜」、「皇室的微型收藏」、「透光古鏡」、「赤壁懷古」、「文人的日常生活」、「清明盛世下的庶民」、「宮廷藝術中的貓」、「異獸獻祥瑞」、「東方的神鬼傳奇」、「鯉魚躍龍門」等十個主題,用故事串起藝術,讓觀眾能以更貼近當代的角度感受東方藝術的精神。既符合捷克觀眾的文化興趣,也凸顯故宮的詮釋能力,希望這不只是展品的單純呈現,而是一場能引起共鳴的對話。

〈翠玉白菜〉是故宮的鎮院之寶。這件小巧精緻的玉雕,取材自天然綠白色澤的翠玉,工匠以巧思將深綠雕成葉片,白色部分則化為菜心,並於其間點綴蝗蟲與螽斯,象徵多子多孫,蘊含幸福與興旺的寓意。〈翠玉白菜〉之所以成為人氣國寶,不僅因雕工精巧,更因為白菜是家常食材,意象貼近生活,親切感十足。捷克人對白菜同樣不陌生。在當地,「酸白菜燉肉」是家喻戶曉的國民料理。當〈翠玉白菜〉現身布拉格,它將不僅是一件藝術品,更是一種情感的連結。

蕭宗煌直言,捷方一開始就很希望能邀請〈翠玉白菜〉到捷克展出,「這件作品的受歡迎程度,就像羅浮宮的〈蒙娜麗莎〉一樣。」這將是〈翠玉白菜〉睽違11年再度出國展出,也是首次在歐洲登場亮相,預料將吸引眾人目光,圈粉無數。

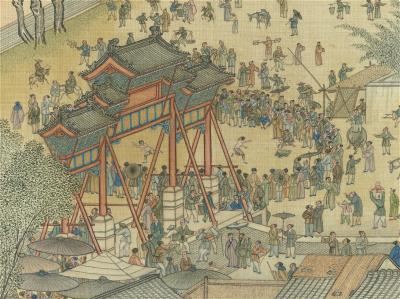

與之並列的是〈清院本 清明上河圖〉。這幅長卷集歷代版本之大成,以細膩筆觸描繪盛清時期北京城的繁華景象與社會百態,從戲台表演到市集買賣,從西洋樓房到小兒科診所,人物巧妙生動,細節豐富多樣。它不僅是藝術傑作,更展現18世紀雍正與乾隆兩位帝王心目中的理想世界。

〈翠玉白菜〉與〈清院本 清明上河圖〉同時赴歐,不僅展現工藝與繪畫的雙重高峰,更彰顯台灣對這次文化交流的重視。

策展亮點:串聯東西文化的共感

為了呈現能引起外國觀眾共感的文物故事,策展團隊精心挑選具有跨文化意涵的展品。其中,「多寶格」尤為精彩。這是清代皇帝書房裡的玩具箱,收納6、70件精巧文物,每件藏品都有專屬位置,包含書、畫、銅、瓷、玉、琺瑯、犀角和貝殼等不同材質文物,更有來自異地的舶來品,如東洋漆盒和西洋懷錶。其中兩件〈銅鍍金畫琺瑯懷錶〉,機芯均有威廉森(WILLIAMSON)字樣的標記,推測可能出自於英國製錶名家Timothy Williamson(活動於1768—1788)或其團隊的設計。

據說,帝王微型收藏的概念,最早可推至歐洲哈布斯堡王朝的神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世(Rudolf II, 1552—1612),生前曾將代表自然、科學、藝術、和異國奇珍的各類物件,聚組成一個藝術品珍奇室(Kunstkammer),除了展現雄厚的財富之外,更在於彰顯擁有者對於各項藏品背後知識的探索,凸顯其與眾不同的品味與世界觀。

西方珍奇室經常被認為是當今博物館的前身。這次古代帝王「多寶格」的展出,除了呼應捷克國家博物館作為一座自然史博物館,館藏物件琳瑯滿目,包含自然物與人文工藝,更是東西方文化交流的平台與見證者。故宮特地挑選這些具有跨文化背景的文物,讓捷克及歐洲觀眾體會,數百年前中西交流的密切程度超乎想像,透過貿易、外交與藝術的互動,彼此也在工藝與美學上相互影響和啟發。

此外,動物主題也是本次展覽的重點。〈墨玉貓〉小巧可愛、憨態可掬,渾圓身形宛如卡通加菲貓。捷克策展成員來台選件期間,因常在台北的寵物咖啡店度過閒暇時光,讓台灣團隊靈機一動,提議加入這件作品。貓在捷克文化中地位重要,從卡夫卡的文學到街頭巷尾,無所不在。〈墨玉貓〉這隻小小喵星人,不但意外串連起不同地域的人們對於生活情調的共同追求,也能引起跨文化的共鳴。

中國古代不產獅子,但因與中亞、印度交流,珍稀罕見的獅子成為文獻與藝術中的祥瑞象徵。〈清人狻猊圖〉描繪一頭雄獅,頭頂鬃毛,瞠目咧嘴,充滿王者氣勢。對捷克而言,獅子更是國徽圖案的核心。當這幅畫掛在布拉格展場,形成東西方文化最直觀的連結。

海外展出的挑戰與突破

國寶遠行,挑戰重重。副院長余佩瑾回憶,〈清人狻猊圖〉打包完成準備裝車時,木箱一度卡住,讓她心裡猛然一緊,「難道牠不想出門嗎?」所幸最後順利啟程,這隻獅子王搭乘第一架運送文物的班機,安全抵達布拉格。她笑說,每次文物出發前,她都會到土地公廟祈福,盼望一切平安。

這段小插曲道出了文物運輸的謹慎與細緻。國寶文物的出境,不僅需要專業的包裝與多層防護,也需要文化工作者的用心守護,才能確保文物在長途跋涉後,依舊完好無缺地與觀眾見面。

蕭宗煌也肯定雙方團隊展現的高度專業與默契。跨越時差,定期視訊討論,從嚴格的細節檢查到展場設計,捷方無不展現用心與效率。台灣與捷克雖然地理上相距千里,但是合作過程相當順利,也深化了彼此的理解與友誼,對於雙方來說,都是十分難能可貴的經驗。

法國「龍」特展:延續交流緣分

接續捷克「故宮文物百選及其故事」展覽,11月故宮將在法國巴黎市中心、鄰近艾菲爾鐵塔的凱布朗利-賈克.席哈克博物館(以下簡稱「布博」)舉辦「龍」特展。這是故宮為了感謝布博在2019年於故宮嘉義南部院區舉辦「法國凱布朗利面具精品展」的回饋展。原定於2022年登場,卻因新冠疫情爆發而延宕。直到2023年蕭宗煌就任院長後,因與布博現任館長艾曼紐爾.卡薩耶胡也是舊識,所以開始積極聯繫對方,成功促成今年「龍」展在法國的舉辦,這也是雙方合作的第二次大型展覽。

「龍」特展精選85組(件)珍品,包括首度出國的文物〈龍爪書〉、〈白描九歌圖〉等,深度介紹東亞文化中象徵吉祥的「龍」信仰,並探索其在宗教、政治、社會、藝術與日常生活中所蘊含的意義。

展覽內容分為四大單元:第一單元「龍的形象」,展出各個時期龍的直觀形象,如青銅、玉器上的早期龍紋,一直到宋代以後龍的意象。第二單元「龍的故事」,介紹各種與龍相關的東方民間傳說與宗教故事。第三單元「皇家龍」,聚焦過去皇家將龍作為帝王象徵,展示宮廷生活與儀式用品,包括以龍為紋樣的裝飾、以及慈禧太后陵寢設計圖中所呈現的龍脈山水走勢。

第四單元「龍與當代藝術」,展現當代藝術與創作中龍的變奏。該單元主要由布博策展團隊策畫,結合包括吉美博物館等其他法國館藏,展示龍在現代生活的延展與想像,包括服飾、龍紋、現代創作、以及深受小朋友喜歡的七龍珠動畫片等內容。

這次「龍」展還特別融入了「十二生肖」的概念,對應天干地支,強調時間與文化的連續性,象徵永續與傳承。除了院藏文物,也融入數位互動裝置「走入畫中—早春圖」,以及今(2025)年初故宮北院行政大樓新落成時所拍攝的「安龍謝土」米龍祈福道教儀式紀錄片,讓歐洲觀眾體驗台灣民俗文化特色的獨特韻味,傳達故宮對文化永續的尊重與創新。

百年故宮,世界舞台

當〈翠玉白菜〉與〈清明上河圖〉在布拉格展出,當「龍」的故事流轉於巴黎,這不僅是文物的旅行,更是文化的遠行。透過這些文物珍品的具體呈現,歐洲觀眾得以看見台灣深厚、多元的文化底蘊,超越對「珍珠奶茶」的印象,感受台灣承載的歷史厚度。

故宮在歡度百年院慶之際,舉辦兩場重量級海外特展,象徵台灣以開放姿態與世界分享美好的文化珍寶。蕭宗煌強調,「故宮作為台灣首席博物館,必須拋開邊界,擁抱全世界。」雖然接連籌辦兩場海外大展對人力而言是龐大挑戰,但展覽不僅是文化展示,「更標誌著雙方長期文化交流的成果,體現了時機成熟後的水到渠成。」這樣天時地利人和的契機與緣分得來不易,更顯彌足珍貴,故宮當然全力以赴,把最好的一面展現在全世界觀眾的面前。

這場跨越時空與國界的文化交流,是百年故宮獻給世界的禮物,不僅呈現專業實力與文化自信,也讓台灣在國際舞台上展現不同於「科技島」的軟實力。透過「2025歐洲台灣文化年」,期待觀眾從中發現不一樣的台灣魅力。